La reformation du groupe folk psychédélique anglais Comus, notamment, est un événement à part entière.

Aussi, lorsqu'un idéologue ou un dignitaire du Troisième Reich cite l'un des « Grands Allemands » du passé, c'est toujours le même sang qui coule, c'est toujours la même substance qui parle, c'est la race qui se parle à elle-même, consciente d'elle-même et totalement présente à elle-même. C'est le même sang qui circule dans un grand corps éternel, dont le Führer est comme le coeur qui pompe et irrigue ce corps pour en renouveler constamment les cellules. Ainsi le Volkskörper, le corps du peuple allemand n'a-t-il pas d'histoire : il s'actualise continûment dans un présent éternel, qui contient son passé autant que son avenir. Mais si ce corps n'a pas d'histoire, il a par contre une mémoire. Celle-ci se présente comme un vaste magasin où se trouvent, pêle-mêle, toutes les Leistungen, toutes les « réalisations » de la race depuis ses origines, c'est-à-dire toutes les preuves de sa noble ascendance et de sa supériorité créatrice.

Aussi, lorsqu'un idéologue ou un dignitaire du Troisième Reich cite l'un des « Grands Allemands » du passé, c'est toujours le même sang qui coule, c'est toujours la même substance qui parle, c'est la race qui se parle à elle-même, consciente d'elle-même et totalement présente à elle-même. C'est le même sang qui circule dans un grand corps éternel, dont le Führer est comme le coeur qui pompe et irrigue ce corps pour en renouveler constamment les cellules. Ainsi le Volkskörper, le corps du peuple allemand n'a-t-il pas d'histoire : il s'actualise continûment dans un présent éternel, qui contient son passé autant que son avenir. Mais si ce corps n'a pas d'histoire, il a par contre une mémoire. Celle-ci se présente comme un vaste magasin où se trouvent, pêle-mêle, toutes les Leistungen, toutes les « réalisations » de la race depuis ses origines, c'est-à-dire toutes les preuves de sa noble ascendance et de sa supériorité créatrice. On pourrait croire à première vue que le nazisme ne mythifiait que ses héros vainqueurs, et non les vaincus de l'histoire, et que là réside une différence fondamentale entre les deux types de propagande mémorielle. Pourtant, le régime national-socialiste célébrait les victimes mortes pour le régime, et connaissait le culte des martyrs. Ce culte n'a rien à voir avec un travail de deuil destiné à donner de la distance à l'objet perdu, de manière à rendre possible une vie indépendante de celui-ci, mais il vise bien au contraire à faire revivre les morts, afin que la vie ne soit plus possible que dans le reflet de celle du martyr.

On pourrait croire à première vue que le nazisme ne mythifiait que ses héros vainqueurs, et non les vaincus de l'histoire, et que là réside une différence fondamentale entre les deux types de propagande mémorielle. Pourtant, le régime national-socialiste célébrait les victimes mortes pour le régime, et connaissait le culte des martyrs. Ce culte n'a rien à voir avec un travail de deuil destiné à donner de la distance à l'objet perdu, de manière à rendre possible une vie indépendante de celui-ci, mais il vise bien au contraire à faire revivre les morts, afin que la vie ne soit plus possible que dans le reflet de celle du martyr.

Une seule chose à rajouter, peut-être: la pénible et dangereuse habitude politique actuelle, de confusion des concepts de mémoire et d'histoire.

Une seule chose à rajouter, peut-être: la pénible et dangereuse habitude politique actuelle, de confusion des concepts de mémoire et d'histoire.

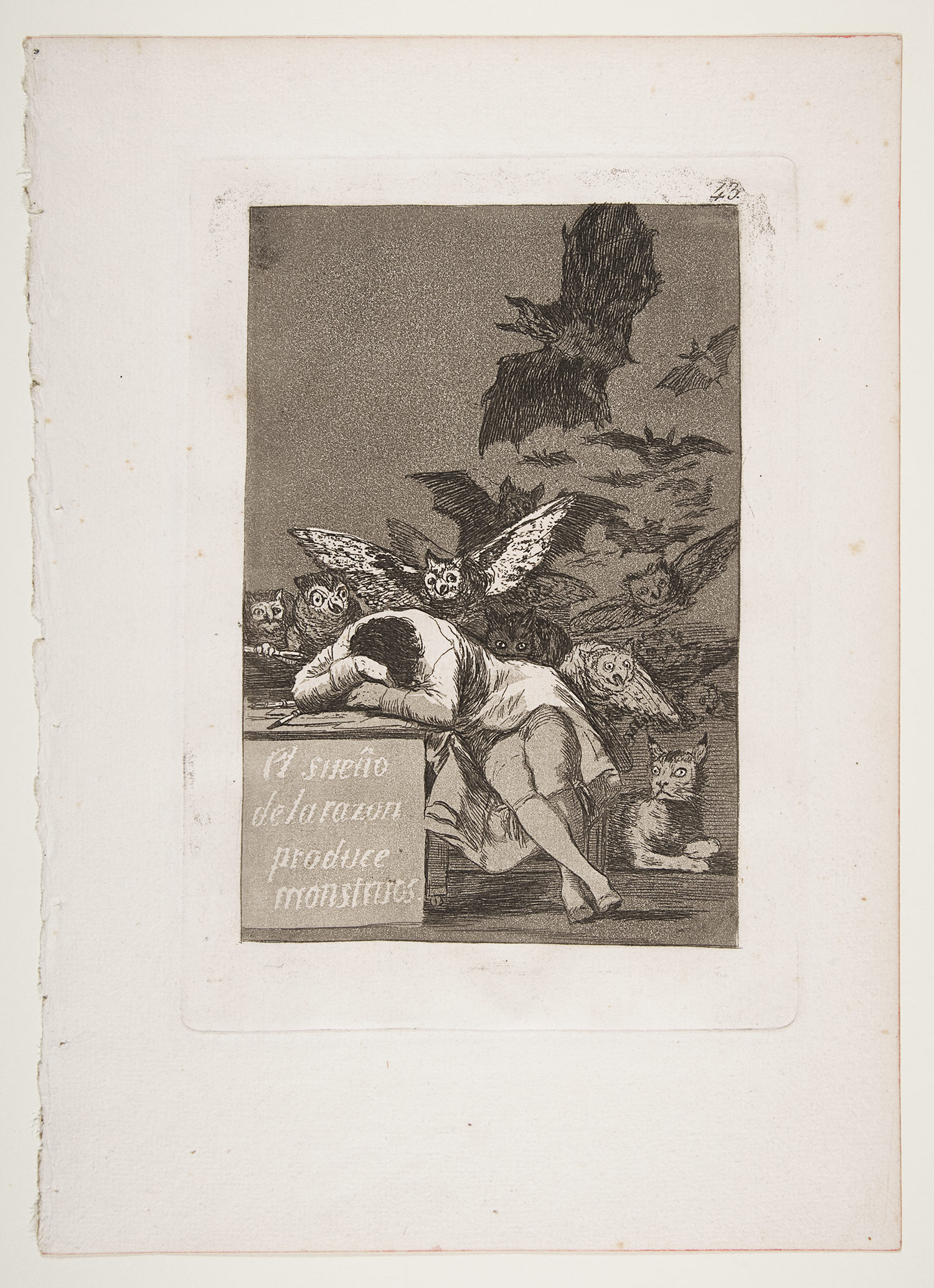

C'est le nom d'un article de Victor I. Stoichita, récemment paru dans le hors-série de la revue électronique "Images Re-Vues", éditée par l'INHA. Exactement le genre d'article que j'aurais aimé écrire, qui mêle investigation historique, un peu d'analyse d'image, et beaucoup d'imagination dans l'interprétation.

C'est le nom d'un article de Victor I. Stoichita, récemment paru dans le hors-série de la revue électronique "Images Re-Vues", éditée par l'INHA. Exactement le genre d'article que j'aurais aimé écrire, qui mêle investigation historique, un peu d'analyse d'image, et beaucoup d'imagination dans l'interprétation. La lune disparaît donc du décor entre le dessin préparatoire (ci-dessus) et la gravure finale, telle qu'elle a été publiée le mercredi 6 février 1799. Volonté de noirceur totale, d'un approfondissement des facettes obscures de l'homme, qui n'est même plus éclairé par le reflet lunaire.

La lune disparaît donc du décor entre le dessin préparatoire (ci-dessus) et la gravure finale, telle qu'elle a été publiée le mercredi 6 février 1799. Volonté de noirceur totale, d'un approfondissement des facettes obscures de l'homme, qui n'est même plus éclairé par le reflet lunaire.  Désir surtout de convergence symbolique entre l'œuvre et les circonstances de son émergence au grand jour, de sa publication. Convergence qui va dans le sens d'un désenchantement, vu qu'elle œuvre dans la direction d'une noirceur sans lumière et d'une apothéose carnavalesque de renversement des valeurs, mais qui emprunte, à mon sens, la forme, la modalité d'un ré-enchantement du monde.

Désir surtout de convergence symbolique entre l'œuvre et les circonstances de son émergence au grand jour, de sa publication. Convergence qui va dans le sens d'un désenchantement, vu qu'elle œuvre dans la direction d'une noirceur sans lumière et d'une apothéose carnavalesque de renversement des valeurs, mais qui emprunte, à mon sens, la forme, la modalité d'un ré-enchantement du monde.

Le 4e tome de la série représente la première épreuve de Harry lors du "Tournoi des trois sorciers" (Triwizard Tournament). La composition est de Giles Greenfield, un illustrateur jeunesse sans grand talent, mais qui a le mérite d'être efficace. Composition triangulaire (corps/queue/jet de flamme), avec une oblique forte, celle du corps du monstre, qui dynamise ainsi fortement l'ensemble. Preuve de la dynamique de la figure, une partie de son cou et de ses cornes outrepasse le cadre de l'image pour s'inscrire dans le bandeau supérieur de la couverture, celle où apparaît typographiquement le titre. Manière classique mais toujours pertinente d'insister sur le caractère dynamique d'une figure, ou sur son aspect "trop grand pour le cadre", et donc impressionnant par rapport au petit Harry. On remarquera que les ailes du dragon sont à l'inverse coupées: on a véritablement l'impression que la bête a passé la tête sous le bandeau de titre, pour surgir dans l'espace du spectateur. Le ton est donné, on a affaire à un roman d'action... et c'est vrai qu'à partir de ce 4e tome, le ton est plus sérieux, on a affaire à du roman d'aventures plus qu'à du roman jeunesse (ou plutôt, on passe du roman jeunesse au roman d'aventures pour adolescent).

Le 4e tome de la série représente la première épreuve de Harry lors du "Tournoi des trois sorciers" (Triwizard Tournament). La composition est de Giles Greenfield, un illustrateur jeunesse sans grand talent, mais qui a le mérite d'être efficace. Composition triangulaire (corps/queue/jet de flamme), avec une oblique forte, celle du corps du monstre, qui dynamise ainsi fortement l'ensemble. Preuve de la dynamique de la figure, une partie de son cou et de ses cornes outrepasse le cadre de l'image pour s'inscrire dans le bandeau supérieur de la couverture, celle où apparaît typographiquement le titre. Manière classique mais toujours pertinente d'insister sur le caractère dynamique d'une figure, ou sur son aspect "trop grand pour le cadre", et donc impressionnant par rapport au petit Harry. On remarquera que les ailes du dragon sont à l'inverse coupées: on a véritablement l'impression que la bête a passé la tête sous le bandeau de titre, pour surgir dans l'espace du spectateur. Le ton est donné, on a affaire à un roman d'action... et c'est vrai qu'à partir de ce 4e tome, le ton est plus sérieux, on a affaire à du roman d'aventures plus qu'à du roman jeunesse (ou plutôt, on passe du roman jeunesse au roman d'aventures pour adolescent).

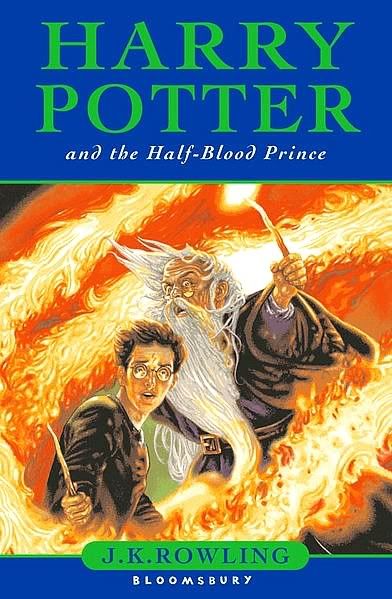

On remarquera l'extrême laideur du personnage d'Harry Potter sur la couverture du 6e tome. C'est normal, me direz-vous, vu qu'il commence à devenir adolescent à ce moment de l'histoire, et que quand on a seize ans, en général on n'est pas gâté. Ceci dit, c'est peut-être aussi la frayeur d'être mangé par un revenant qui métamorphose son visage. Encore une fois une composition très dynamique, avec les courbes et contre-courbes de feu qui enveloppent les deux personnages, et qui sont coupées par le cadre du tableau, ce qui donne l'impression qu'elles continuent très loin autour d'eux. Un bel effet Sturm und Drang, donc, avec les cheveux des personnages qui s'en vont dans une direction différente de celle des flammes, pour accentuer encore, s'il en était besoin, le caractère centrifuge et dynamique de la composition. On a par ailleurs affaire à une débauche de couleurs saturées, avec du jaune, du bleu, de l'orange et du vert, ce qui donne un caractère criard qui ne s'arrangera pas avec la couverture du 7e tome.

On remarquera l'extrême laideur du personnage d'Harry Potter sur la couverture du 6e tome. C'est normal, me direz-vous, vu qu'il commence à devenir adolescent à ce moment de l'histoire, et que quand on a seize ans, en général on n'est pas gâté. Ceci dit, c'est peut-être aussi la frayeur d'être mangé par un revenant qui métamorphose son visage. Encore une fois une composition très dynamique, avec les courbes et contre-courbes de feu qui enveloppent les deux personnages, et qui sont coupées par le cadre du tableau, ce qui donne l'impression qu'elles continuent très loin autour d'eux. Un bel effet Sturm und Drang, donc, avec les cheveux des personnages qui s'en vont dans une direction différente de celle des flammes, pour accentuer encore, s'il en était besoin, le caractère centrifuge et dynamique de la composition. On a par ailleurs affaire à une débauche de couleurs saturées, avec du jaune, du bleu, de l'orange et du vert, ce qui donne un caractère criard qui ne s'arrangera pas avec la couverture du 7e tome. Dernière couverture de Jason Cockcroft, et dernière de la série. Rien de bien neuf sous le soleil: on outrepasse la limite du bandeau supérieur, on adopte une composition très dynamique avec des lignes qui partent dans tous les sens, ainsi que des visages ridicules dans leur expressivité exagérée, et des couleurs saturées au possible. L'effet est on ne peut plus laid et criard, c'est véritablement l'aboutissement de la série du point de vue de la vulgarité et du tape-à-l'oeil.

Dernière couverture de Jason Cockcroft, et dernière de la série. Rien de bien neuf sous le soleil: on outrepasse la limite du bandeau supérieur, on adopte une composition très dynamique avec des lignes qui partent dans tous les sens, ainsi que des visages ridicules dans leur expressivité exagérée, et des couleurs saturées au possible. L'effet est on ne peut plus laid et criard, c'est véritablement l'aboutissement de la série du point de vue de la vulgarité et du tape-à-l'oeil.