mercredi 20 novembre 2013

Crane et Greenaway chez MeMo

jeudi 14 novembre 2013

Conte, illustration et humanités numériques

mardi 12 novembre 2013

Grimm et l'Angleterre : nouveau livre

Plus de renseignements (sommaire, prix, etc.) sur le site des PUFR. Et surtout ne l'achetez pas sur Amazon (même s'il s'y trouve): privilégiez votre librairie de quartier. Ou la Fnac si vraiment vous n'avez aucune librairie de proximité à proximité, mais pas Amazon.

mercredi 23 janvier 2013

Les contes de Grimm et leur réception

lundi 10 octobre 2011

L'illustration des contes de Grimm au 19e siècle

Samedi prochain, au séminaire de l’AFRELOCE, je présenterai quelques résultats de mon sujet de thèse. Ça se déroule à l’ENS Ulm, à partir de 10h00.

Plus d’informations sur Le Magasin des Enfants.

On parlera notamment de l’influence de l’illustration sur le statut littéraire des contes: non seulement ce dernier est modifié du fait même que les textes soient illustrés, mais la nature même des images (leur style, leur parti pris iconographique, etc.) influe sur leur réception, et partant sur le genre littéraire qui leur est reconnu.

jeudi 22 septembre 2011

Grimm et Afanassiev à la BNF

Personnellement, à mon grand regret je ne pourrai y aller, étant pris par une intervention à un séminaire le même jour à Caen. Mais pour les amateurs de contes, allez-y, il n'y a que du beau monde, et des séances de conte sont prévues en plus des conférences savantes.

9h

Accueil

Ouverture

Jacqueline Sanson, directrice générale de la BnF

Lise Gruel-Apert, présidente de l’Association l’ « Oiselle de feu »

Evelyne Cevin, BnF / CNLJ – JPL

matin

Modérateur : Corinne Gibello-Bernette, BnF / CNLJ – JPL

9h30

Des contes populaires allemands ? Les Frères Grimm et leurs prédécesseurs (Johann Karl August Musäus, Benedikte Naubert, etc.)

Natacha Rimasson-Fertin, maître de conférences, Université Stendhal-Grenoble 3 (ILCEA/CERAAC)

10h15

Les émules des Frères Grimm : Theodor Vernaleken, Ignaz Vinzenz Zingerle, Albert et Arthur Schott, Franz Obert, Josef Haltrich, Pauline Schullerus.

Claude Lecouteux, professeur émérite, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

11h

Débat avec la salle et pause

11h30

Raconter les contes des Frères Grimm et d’Alexandre Afanassiev ?

Evelyne Cevin

12h15

Débat avec la salle

Après-midi

Modérateur : Natacha Rimasson-Fertin

14h

Contes

Evelyne Cevin

14h30

L’intérêt pour les contes populaires en Russie au début du XIXe siècle et l’aspect novateur du recueil d’Afanassiev

Lise Gruel-Apert, professeur émérite, Université Rennes 2

15h15

Les critiques faites en Russie au recueil d’Afanassiev et les collectes qui ont suivi

Tatiana G. Ivanova, vice-directrice de la Maison Pouchkine de Saint-Pétersbourg

16h

Débat avec la salle et pause

16h30

La France : le retard des collectes, une approche nouvelle. D'Emmanuel Cosquin à Antonin Perbosc.

Nicole Belmont, directrice d’études à l’EHESS

17h15

Débat avec la salle

17h30

Synthèse

Muriel Bloch, conteuse [sous réserve]

18h30 à 20h

Contes des Frères Grimm et d’Alexandre Afanassiev

Evelyne Cevin raconte, accompagnée par le quatuor Bedrich

mardi 30 novembre 2010

Visage Vert, 17e du nom

Par où commencer? Mettons par le début, soit Romain Verger, dont j'ai vraiment apprécié l'imaginaire étrange et sylvestre, quoique certaines coquetteries de style, parfois un peu lourdes (ainsi du pléonasme “fresque pariétale”) m'engageraient à l'inviter à raffiner son style dans le sens de l'austérité. Je pense sincèrement que la prose de Romain Verger gagnerait à délaisser Huysmans et les autres fin-de-siècle, et à relire Nerval et Hoffmann. Toujours est-il que l'auteur, notamment dans “Sylvia” et “Aux champignons” (“Vlad” m'a semblé plus convenu, et pour tout dire peu intéressant) sait distiller une atmosphère d'étrangeté qui confine parfois au cauchemardesque, et que cette capacité à donner une ambiance à un récit (qui par ailleurs est minimaliste) n'est pas donné à tout le monde. Une plume prometteuse.

Par où commencer? Mettons par le début, soit Romain Verger, dont j'ai vraiment apprécié l'imaginaire étrange et sylvestre, quoique certaines coquetteries de style, parfois un peu lourdes (ainsi du pléonasme “fresque pariétale”) m'engageraient à l'inviter à raffiner son style dans le sens de l'austérité. Je pense sincèrement que la prose de Romain Verger gagnerait à délaisser Huysmans et les autres fin-de-siècle, et à relire Nerval et Hoffmann. Toujours est-il que l'auteur, notamment dans “Sylvia” et “Aux champignons” (“Vlad” m'a semblé plus convenu, et pour tout dire peu intéressant) sait distiller une atmosphère d'étrangeté qui confine parfois au cauchemardesque, et que cette capacité à donner une ambiance à un récit (qui par ailleurs est minimaliste) n'est pas donné à tout le monde. Une plume prometteuse.La nouvelle de Judith Gautier est assez intéressante, et même si elle ne me semble pas constituer la trouvaille du siècle, elle manie des thématiques qui, pour être devenues des clichés (la fleur mortelle exotique, l'histoire d'amour italienne...) sont néanmoins inscrites dans une narration tout à fait bien menée. “La Fleur-Serpent” se lit et délasse bien, on ne lui en demandera pas beaucoup plus. Du point de vue de l'histoire littéraire, elle ménage un pont intéressant entre le romantisme de Gautier et l'écriture fin de siècle de Vernon Lee, Jean Lorrain, etc.

J'ai énormément apprécié le récit de Rhys Hughes, “La déconfiture d'Hypnos”, qui est à la fois brillamment écrit (et probablement brillamment traduit) et assez inattendu dans sa forme narrative comme dans son ton humoristique. Le titre français est excellent, véritable trouvaille de traducteur. Ce récit de Rhys Hughes me rappelle un peu les Fictions de Borges: je crois que c'est l'impression que l'auteur est parti d'une idée métaphysique un peu bizarre avant de la transformer en récit, et n'est pas parti d'une situation, d'une impression ou d'un personnage. Très drôle en tout cas, et pour le coup c'est (pour moi) une vraie découverte: j'engage le Visage vert, s'il s'en sent les épaules, à traduire davantage de nouvelles de cet auteur gallois dans le cadre de sa maison d'édition fraîchement née.

J'ai du mal, en revanche, à comprendre l'enthousiasme de la revue pour la prose de Cristian Vila Riquelme, dont les récits, certes assez étranges, m'ont vraiment paru poussifs. C'est sans doute aussi l'effet de la traduction, qui en bien des endroits m'a semblé très maladroite, et a laissé des coquilles qui gênent vraiment la lecture (oubli de la ponctuation...). Toutefois, dans “Retour”, l'artifice, autrement appréciable, de l'adresse du narrateur à un “consul” auquel il rendrait un rapport ou écrirait une lettre paraît particulièrement impertinent à la fin du récit quand le dit narrateur disparaît dans l'autre monde... le rendant ainsi incapable de rédiger le dit rapport ou la dite lettre. L'ensemble me fait vraiment penser à un prosateur qui veut faire de la poésie “sans le savoir”, ou plutôt sans le dire, et qui n'y parvient donc guère.

Le conte de Jessica Almonda Salmonson est très bien, mais je me suis vraiment demandé ce que sa version apportait par rapport aux versions folkloriques dont elle s'est inspirée. C'est sans doute mon côté anthropologue qui ressort (d'où sort-il d'ailleurs, vu que je ne suis pas anthropologue du tout?), mais j'ai en général tendance à privilégier les contes populaires aux réécritures, sauf bien évidemment quand celles-ci apportent quelque chose de nouveau (ce qui ne me semble pas être le cas de “La femme qui avait épousé un phoque”). Mais pourquoi pas: en tout cas, c'est une très jolie histoire.

Dans le dossier “Présences cachées” j'ai particulièrement apprécié la nouvelle de John Buchan, les deux autres m'ayant laissé relativement indifférent. “Skule Skerry” est un récit vraiment très bien écrit (et traduit), très fluide, très agréable à lire: on se trouve véritablement face au “beau style” qui fait l'attrait majeur de la littérature anglaise, fût-elle “de genre”, de cette période. Rien de transcendant, encore une fois, mais une belle histoire qui raconte l'entrevue (ou non ?) d'un ornithologue anglais avec un selkie dans les Orcades peut difficilement laisser indifférent un amateur d'histoires où l'autre monde se laisse entrevoir à l'homme aventureux. Par contraste, la nouvelle d'Edward Fredric Benson me semble assez convenue, et pour tout dire relativement poussive: cette entrevue, sur fond d'hôtel suisse mal décrit, avec une espèce inconnue d'hominidés me rappelle “le Horla”, à savoir une sorte de fantastique dépourvue de magie que je ne goûte guère. Quant à Paul Busson, je ne l'ai lu qu'en diagonale, n'appréciant qu'à petites doses l'artifice, ici mis en scène de manière particulièrement lourde, du récit enchâssé.

L'article critique de Michel Meurger est, comme à l'habitude de l'auteur, d'une prodigieuse érudition qui force l'adhésion. Toutefois, on pourra sans doute lui reprocher un goût un peu trop prononcé pour les affèteries stylistiques, goût qui rend parfois un peu difficile d'accès son discours ; ainsi on relèvera “une culture rustique saturée de démonie” pour parler des superstitions populaires ayant trait aux démons et diables, ou bien “le sieur Sänfftle” au lieu d'un sobre et pourtant compréhensible “Sänfftle”, etc. Certaines mises en perspective me semblent par ailleurs maladroites: “Bon sismologue, [Paul Busson] a su capter les vibrations d'un réveil dionysiaque paysan” ; j'ignorais qu'il y eût, à la fin du 19e siècle, un renouveau des croyances païennes en Europe dans le monde paysan, croyant naïvement qu'il s'agissait d'un tropisme qui avait uniquement agité le monde lettré, savant, majoritairement urbain (Machen, Giono, Yeats, Crowley... mais aussi Barrie ou Grahame). Il faudra que Michel Meurger nous le montre, ou alors qu'il révise son jugement ou sa manière d'écrire.

Un dernier mot sur la présentation graphique de la revue, qui d'après ce que j'ai compris devrait encore évoluer dans les prochains numéros depuis que le Visage vert a quitté le gîte de la maison Zulma. La maquette est vraiment très belle et très originale, mais en effet le cadre rend sans doute difficile la mise en pages, et les notes de bas de page au milieu du texte sont assez dommageables. L'illustration, en revanche, est de très grande qualité, et on ne saura jamais assez remercier les petites maisons comme le Visage vert de prendre soin de la qualité visuelle de leurs publications, qui se fait certes à la mesure de leur budget, mais avec goût et ténacité. Merci à vous, et bon vent vers l'autre monde (et retour !).

samedi 13 novembre 2010

Soirée Grimm, Paris

Je regrette vraiment de ne pouvoir être là, d'autant plus que j'ai aussi une responsabilité (tout à fait mineure, certes) dans l'ouvrage, que Natacha est une amie et que Mme Belmont était à ma soutenance et est quelqu'un qui a beaucoup de choses très intéressantes à dire sur le conte. Habiter en province, parfois, c'est difficile...

Nous signalons cette manifestation culturelle à l’Institut Goethe de Paris:

« Et si l’on (re)lisait… Grimm »

Lundi 15 novembre 2010, 19h

Goethe-Institut – 17 avenue d’Iéna, 75116 Paris

Français

Entrée libre – Réservation conseillée

Tél. +33 1 44439230

Dans le cadre des Journées du Livre Européen, en coopération avec les éditions José Corti

En présence de Natacha Rimasson-Fertin, traductrice et germaniste (maître de conférences à l’Université Stendhal-Grenoble 3) de Nicole Belmont (anthropologue européaniste, enseignant-chercheur à l’EHESS).

Lecture: Lucie Bataille (comédienne)

mercredi 15 septembre 2010

Rumpelstiltskin

Assez bizarrement, cette application consiste à feuilleter un livre virtuel, livre pop-up, certes, et amélioré avec pléthore d'animations impossibles dans un livre papier, mais livre quand même : signe, cette fois-ci, de la permanence de la forme symbolique du livre quand il s'agit de raconter une histoire. La mort du livre tant de fois annoncée, qui serait remplacé par l'écran, n'est qu'une vaste fumisterie: tant qu'on éprouvera le besoin de raconter des histoires, le livre, papier ou autre, répondra présent.

mardi 6 juillet 2010

Retour des Orientales 1 - L'Inde

La seconde partie de la nuit était consacrée à un concert de trois musiciens virtuoses d'Inde du nord, Debapriya Adhykary (chant khyal), Samanwaya Sarkar (sitar) et Madhurjya Barthakur (tabla, jugalbandi), qui dans la plus pure tradition hindustani ont improvisé sur un raga. Néanmoins, contrairement à l'habitude qui consiste à mettre en valeur un seul musicien en l'accompagnant de manière relativement discrète, le chanteur et le cithariste se sont ici partagé la vedette en dialoguant mélodiquement tout au long du concert, accompagnés par le joueur de tabla qui a également montré de quel bois il était fait vers la fin de la représentation. Trois musiciens virtuoses, pour un concert nettement plus contemplatif, mais tout aussi fascinant que le premier.

Le troisième concert, qui a commencé vers 1h30 du matin environ, s'est déroulé devant une assemblée plus éparse. Pourtant, il est très rare d'avoir l'occasion d'entendre un concert de shehnaï, le hautbois indien. Les frères Sanjeev & Ashwani Shankar, accompagnés d'un musicien occidental étudiant l'art du shehnaï en Inde ont pu nous faire découvrir cet instrument avec l'accompagnement traditionnel des tablas et de la tampura. Vous pouvez voir et entendre un extrait ici. Que dire sinon que, à 2h00 du matin, sous le chapiteau du festival, on se serait cru dans un temple lointain? En entendant cet instrument, j'ai compris pourquoi il avait tant servi à orner les rituels religieux: le son est empreint d'une telle emphase, d'une telle profondeur qu'il est particulièrement apte à donner une image, mobile et éternelle, du sacré.

Le lendemain matin, nouveau spectacle de Rama Vaidyanathan. Le spectacle avait lieu cette fois-ci au palais Briau, un improbable ensemble d'édifices, pour moitié en ruines, donnant sur la Loire au milieu d'un immense parc. L'ensemble, tout de brique mais imitant l'architecture des villas italiennes, avait autrefois été construit pour un grand industriel du chemin de fer du Second Empire. Dans l'entrée du palais transformée pour l'occasion en salon de danse oriental, on se serait cru dans le Salon de musique de Satyajit Ray. Les danses de Rama, ce matin, tournaient autour du dieu Krishna, grand flutiste s'il en est.

La danseuse nous a ainsi raconté une splendide lamentation aux oiseaux, où une femme amoureuse de Krishna, harangue les volatiles autour d'elle, la perruche, l'aigle, etc., en leur demandant de porter sa plainte au dieu pour qu'il vienne à lui. Jamais la mythologie de l'oiseau transport de l'âme vers les dieux ne m'a semblé aussi proche. Cela m'a rappelé une autre soirée, où d'autres histoires d'oiseaux nous avaient été contées. Décidément, je crois que j'aime les oiseaux autant que j'aime les arbres, surtout quand ils sont chantés, dansés, joués, racontés de cette merveilleuse manière.

jeudi 6 mai 2010

Le conte et l'oiseau, une histoire naturelle

Ce fut un grand moment d'échange et de bouillonnement d'idées que la rencontre avec Fabienne Raphoz à la librairie Le Livre, à Tours, ce 23 avril dernier. Fabienne Raphoz, par ailleurs éditrice chez José Corti et auteur de livres de poésie chez Héros-Limite, présentait une anthologie de sa composition autour de la présence de l'oiseau dans les contes... et dans les contes populaires de tradition orale en particulier. Je renvoie à la page consacrée à l'ouvrage sur le site des éditions Corti pour une plus ample description de ce projet passionnant qui a consisté à débusquer des oiseaux — tous types d'oiseaux, imaginaires (l'oiseau de feu) et réels, génériques («un oiseau» dont l'espèce n'est pas nommée) et spécifiques (les corbeaux, cygnes, martinets, rossignols, poules, etc.) — dans les contes de tradition orale recueillis dans le monde entier, et parmi quelques mythes des «nations premières».

Ce fut un grand moment d'échange et de bouillonnement d'idées que la rencontre avec Fabienne Raphoz à la librairie Le Livre, à Tours, ce 23 avril dernier. Fabienne Raphoz, par ailleurs éditrice chez José Corti et auteur de livres de poésie chez Héros-Limite, présentait une anthologie de sa composition autour de la présence de l'oiseau dans les contes... et dans les contes populaires de tradition orale en particulier. Je renvoie à la page consacrée à l'ouvrage sur le site des éditions Corti pour une plus ample description de ce projet passionnant qui a consisté à débusquer des oiseaux — tous types d'oiseaux, imaginaires (l'oiseau de feu) et réels, génériques («un oiseau» dont l'espèce n'est pas nommée) et spécifiques (les corbeaux, cygnes, martinets, rossignols, poules, etc.) — dans les contes de tradition orale recueillis dans le monde entier, et parmi quelques mythes des «nations premières».Les textes sont rangés dans l'ordre de la classification Aarne-Thompson, ordre canonique pour les folkloristes qui permet de classifier les contes en fonction de leur proximité avec un «conte-type», entité abstraite qui n'a pas pour autre fonction épistomologique que d'autoriser le rapprochement entre différentes versions d'un même conte.

Quelques illustrations d'Ianna Andréadis pour l'Aile bleue des contes, photographie que j'ai empruntée à son site internet.

Quelques illustrations d'Ianna Andréadis pour l'Aile bleue des contes, photographie que j'ai empruntée à son site internet.vendredi 2 octobre 2009

Barbe Bleue sur Arte

mercredi 22 juillet 2009

Les Grimm nous envoient de bonnes ondes

mardi 7 juillet 2009

Géographies du merveilleux à Fontevraud

Marco Polo

Le programme a été conçu avec la collaboration de Jacques Le Goff, et comprend des interventions de Philippe Walter, François Bon, André Miquel, et bien d'autres universitaires spécialistes de la littérature de voyage ou de la littérature médiévale. On regrettera sans doute que les interventions portent presque exclusivement sur la littérature, et peu sur les arts plastiques, mais ce serait bouder son plaisir que de ne pas aller entendre une conférence sur l'Autre Monde dans les odyssées irlandaises (Philippe Walter, vendredi 31 juillet), sur Le Devisement du monde de Marco Polo (Michèle Guéret-Laferté, vendredi 24 juillet), ou sur les Monstres, hallucinations et peurs dans les voyages anciens (François Moureau, vendredi 21 août).

Les conférences ont lieu le vendredi, et le samedi ont lieu des lectures de grands classiques de la littérature merveilleuse, comme le Voyage au centre de la Terre et 20000 Lieues sous les mers de Jules verne, ou le Gulliver de Swift, mais aussi de textes moins connus comme Le Voyage souterrain de Niels Klim, de Ludwig Holberg, ou, plus proche de nous, Le Mont analogue de René Daumal.

Gulliver par Arthur Rackham

En marge de tout cela, et toujours dans un programme axé sur les voyages et les mondes imaginaires, on a droit, le samedi 15 août, à une représentation du Chant de l'Odyssée par le célèbre conteur Bruno de la Salle, ainsi qu'à toute une série de projections en plein air de films et dessins animés avec pour thème le voyage merveilleux : Méliès, Miyasaki, Lotte Reiniger, Terry Gilliam...

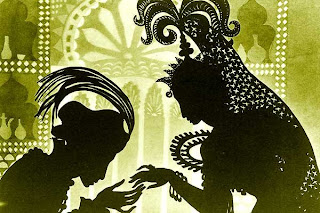

Les Aventures du prince Ahmed de Lotte Reiniger, l'un des premiers chefs-d'oeuvre du cinéma de silhouettes.

Les Aventures du prince Ahmed de Lotte Reiniger, l'un des premiers chefs-d'oeuvre du cinéma de silhouettes.

Franchement, vous êtes sûr que vous n'avez pas envie d'aller faire un tour du côté de Fontevraud cet été ?

dimanche 28 juin 2009

Grimm par Quignard, Byatt... et Goble

Interview de Natacha Rimasson-Fertin

Article de Pascal Quignard

Article de A.S. Byatt

samedi 6 juin 2009

Grimm à nouveau sur les ondes

mercredi 20 mai 2009

Grimm chez José Corti **

description des deux volumes sur le site de Corti ; et entretien avec la traductrice.

jeudi 14 mai 2009

Grimm chez José Corti *

Ludwig Emil Grimm

Ludwig Emil Grimm(illustration non présente dans le livre, c'est une autre version de la même image qui a été choisie au final)

dimanche 3 mai 2009

Le Vent dans les Saules, deux éditions critiques

A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de l'auteur du Vent dans les saules, deux éditions critiques du chef-d'œuvre de Kenneth Grahame sont publiées en langue anglaise. Une occasion de relire ce splendide récit avec quelques notes permettant de mieux le comprendre, même si (voir lien ci-dessus) les annotations sont toujours sujettes à caution... surtout quand les éditions critiques en question sont publiées, je le suppose, à la va-vite à l'occasion de jubilés comme celui-ci.

Il reste qu'une édition annotée et critique d'un classique de la littérature enfantine est un projet de livre possible et visiblement viable dans le monde anglo-saxon, chose qui n'est semble-t-il pas encore possible en France. A part l'édition de Marc Soriano pour les contes de Perrault (et très bientôt celle de Natacha Fertin pour ceux de Grimm), vous en connaissez beaucoup, vous, des éditions critiques de littérature pour enfants? Quand vous trouverez une édition correcte (je ne parle pas de la traduction, mais d'un système de notes et d'une introduction potables), en français, d'Alice au pays des merveilles ou de Peter Pan, je vous encourage à me la signaler, je serais très heureux d'en apprendre l'existence. Ce serait en tout cas le genre de projet éditorial qui permettrait non seulement de mieux connaître les œuvres, mais également de rectifier un tant soit peu certaines des idées reçues qui les accompagnent encore trop souvent (Carroll et Barrie pédophiles, Carroll consommateur de drogues - « mais oui, la preuve c'est le mille-pattes qui fume! » -, etc.).

mardi 10 mars 2009

Genres de la littérature orale - programme

Ch. Guilbert, Affiche de librairie (lithographie) pour les Contes populaires de l'Allemagne de Musaeus, 1845 (BNF).

Ch. Guilbert, Affiche de librairie (lithographie) pour les Contes populaires de l'Allemagne de Musaeus, 1845 (BNF).9h-12h

INTRODUCTION : Natacha Rimasson-Fertin et Frédéric Garnier

MYTHES ET LÉGENDES

MANUELA LUCIANAZ (Université de la Vallée d’Aoste) : « Modèles d’analyse de mythes, contes, légendes : le cas difficile de la littérature orale »

EMILIE LASSON (Université Paris IV-Sorbonne) : « La légende de Gerbert d’Aurillac selon Ulrich de Pottenstein »

DISCUSSION

LE CONTE

LISE GRUEL-APERT (traductrice des Contes d’Afanassiev) : « Vladimir Propp et les structures des contes »

NATACHA RIMASSON-FERTIN (Université Rennes 2) : « Entre satire et volonté didactique : paradis et enfer dans les contes facétieux et religieux chez les frères Grimm et Afanassiev »

BERNHARD LAUER (Directeur du Brüder Grimm-Museum Kassel) : « Die Gattung Grimm als kleine Form »

FRÉDÉRIC GARNIER (CIRCE – Université Paris IV) : « L'histoire d'un soldat juif ou la fonction des contes chez Y. L. Cahan »

DISCUSSION

DÉJEUNER

14h-17h

DES PERSONNAGES ENTRE DEUX GENRES

FABIENNE RAPHOZ-FILLAUDEAU (Editions José Corti) : « Oiseaux des contes ou contes d'oiseaux? Un animal singulier dans une classification internationale »

SÉVERINE YANEZ (Université Paris IV-Sorbonne) : « Les sorcières dans les contes et les légendes de Theodor Vernaleken »

DISCUSSION

LE DEVENIR DU CONTE AU XXÈME SIÈCLE : QUELQUES EXEMPLES

XAVIER ESCUDERO (Université d’Arras) : « (Re)penser le conte en fonction de la presse dans l'Espagne de la fin du XIXème au début du XXème siècle : redéfinition d'un genre »

AURORE VAN DE WINKEL (Université catholique de Louvain) : « Les légendes urbaines : entre transgénéricité et pluri-efficacité »

CLAIRE ASLANGUL (Université Paris IV-Sorbonne) : « Les dessins animés allemands des années 1930, entre reprise, modernisation et instrumentalisation des formes traditionnelles de la littérature populaire »

DISCUSSION

CONCLUSION : Natacha Rimasson-Fertin et Frédéric Garnier