L'introduction de Franck Thibault, qui est d'une clarté exemplaire, vous parlera du dossier mieux que je ne saurais le faire. Tout au plus peut-on repréciser que celui-ci est consacré aux différentes réécritures et métamorphoses du personnage inventé par James Matthew Barrie, à la fois dans l’œuvre de son créateur et dans la postérité. Il manquera sans doute des choses dans ce dossier - et notamment une analyse poussée de l'interprétation du roman par Walt Disney -, mais il y a suffisamment de choses pour réjouir les amateurs de Barrie, comme du mythe qu'il a créé. Anatomies d'un personnage, d'un ensemble de textes et d'images, en somme d'un mythe qui a dépassé le strict état littéraire.

jeudi 5 janvier 2012

Peter Pan, anatomie d'un mythe

L'introduction de Franck Thibault, qui est d'une clarté exemplaire, vous parlera du dossier mieux que je ne saurais le faire. Tout au plus peut-on repréciser que celui-ci est consacré aux différentes réécritures et métamorphoses du personnage inventé par James Matthew Barrie, à la fois dans l’œuvre de son créateur et dans la postérité. Il manquera sans doute des choses dans ce dossier - et notamment une analyse poussée de l'interprétation du roman par Walt Disney -, mais il y a suffisamment de choses pour réjouir les amateurs de Barrie, comme du mythe qu'il a créé. Anatomies d'un personnage, d'un ensemble de textes et d'images, en somme d'un mythe qui a dépassé le strict état littéraire.

vendredi 29 octobre 2010

Svankmajer

Ce qui déroute le plus, c'est de se rendre compte que des cinéastes de l'ampleur de Svankmajer ne sont pas mieux connus en France, qui se targue pourtant d'être l'un des hauts-lieux du 7e art. Une rétrospective complète de son œuvre (la première en France), animée par le sympathique et savant Pascal Vimenet, a néanmoins lieu en ce moment au Forum des images, à Paris. Ce soir, vous pourrez voir son adaptation d'Alice, qui est à mille lieues du médiocre long-métrage de Tim Burton dont on nous a bassiné les oreilles lors de sa sortie. Allez voir l'Alice de Svankmajer, vous comprendrez ce que c'est qu'une adaptation personnelle et réellement troublante du chef-d'œuvre de Lewis Carroll.

mercredi 15 septembre 2010

Rumpelstiltskin

Assez bizarrement, cette application consiste à feuilleter un livre virtuel, livre pop-up, certes, et amélioré avec pléthore d'animations impossibles dans un livre papier, mais livre quand même : signe, cette fois-ci, de la permanence de la forme symbolique du livre quand il s'agit de raconter une histoire. La mort du livre tant de fois annoncée, qui serait remplacé par l'écran, n'est qu'une vaste fumisterie: tant qu'on éprouvera le besoin de raconter des histoires, le livre, papier ou autre, répondra présent.

mardi 7 juillet 2009

Géographies du merveilleux à Fontevraud

Marco Polo

Le programme a été conçu avec la collaboration de Jacques Le Goff, et comprend des interventions de Philippe Walter, François Bon, André Miquel, et bien d'autres universitaires spécialistes de la littérature de voyage ou de la littérature médiévale. On regrettera sans doute que les interventions portent presque exclusivement sur la littérature, et peu sur les arts plastiques, mais ce serait bouder son plaisir que de ne pas aller entendre une conférence sur l'Autre Monde dans les odyssées irlandaises (Philippe Walter, vendredi 31 juillet), sur Le Devisement du monde de Marco Polo (Michèle Guéret-Laferté, vendredi 24 juillet), ou sur les Monstres, hallucinations et peurs dans les voyages anciens (François Moureau, vendredi 21 août).

Les conférences ont lieu le vendredi, et le samedi ont lieu des lectures de grands classiques de la littérature merveilleuse, comme le Voyage au centre de la Terre et 20000 Lieues sous les mers de Jules verne, ou le Gulliver de Swift, mais aussi de textes moins connus comme Le Voyage souterrain de Niels Klim, de Ludwig Holberg, ou, plus proche de nous, Le Mont analogue de René Daumal.

Gulliver par Arthur Rackham

En marge de tout cela, et toujours dans un programme axé sur les voyages et les mondes imaginaires, on a droit, le samedi 15 août, à une représentation du Chant de l'Odyssée par le célèbre conteur Bruno de la Salle, ainsi qu'à toute une série de projections en plein air de films et dessins animés avec pour thème le voyage merveilleux : Méliès, Miyasaki, Lotte Reiniger, Terry Gilliam...

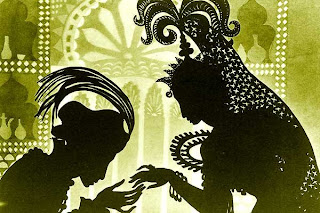

Les Aventures du prince Ahmed de Lotte Reiniger, l'un des premiers chefs-d'oeuvre du cinéma de silhouettes.

Les Aventures du prince Ahmed de Lotte Reiniger, l'un des premiers chefs-d'oeuvre du cinéma de silhouettes.

Franchement, vous êtes sûr que vous n'avez pas envie d'aller faire un tour du côté de Fontevraud cet été ?

mercredi 10 juin 2009

Quand Henry Selick lit Neil Gaiman

lundi 11 août 2008

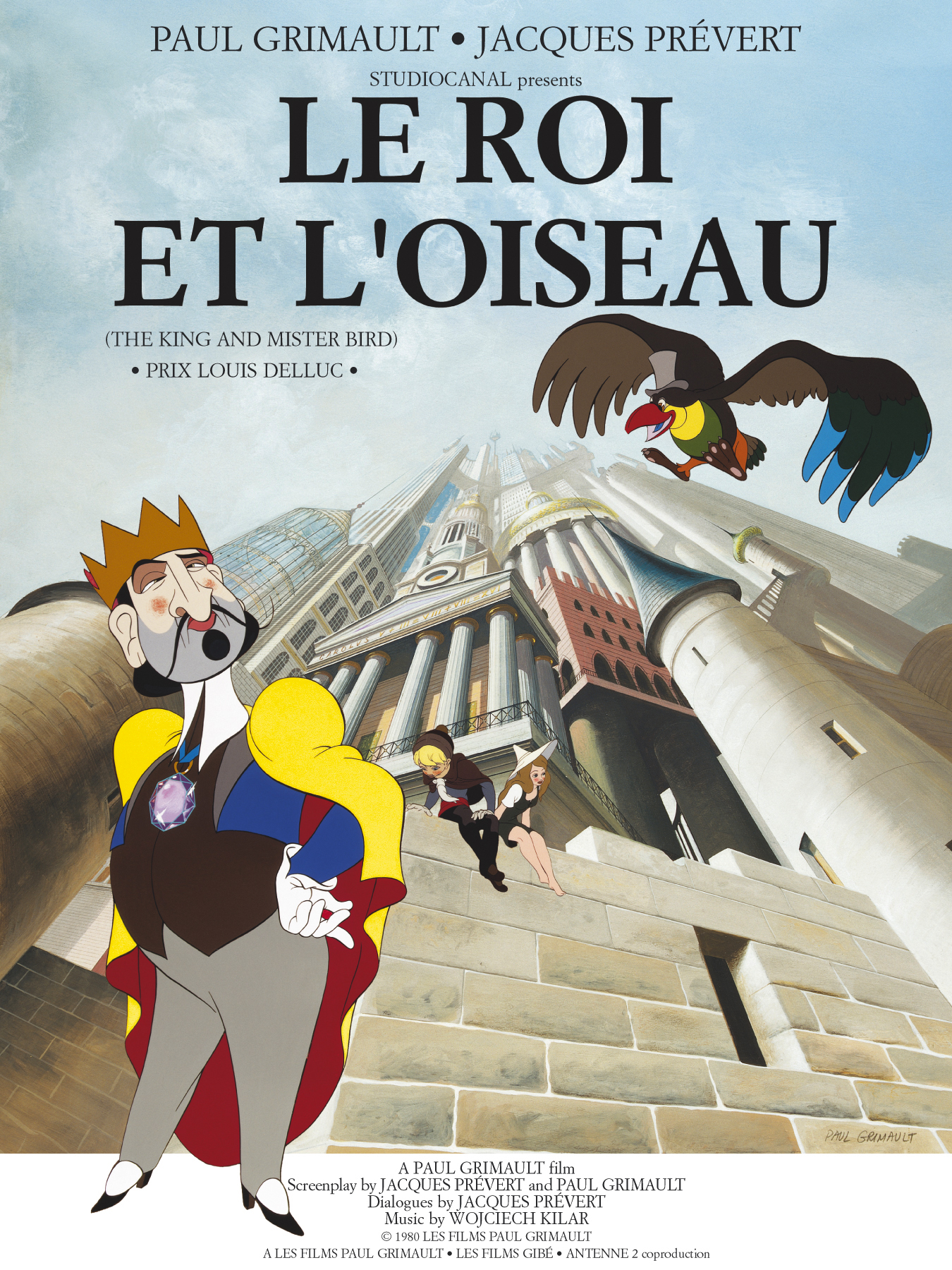

Grimault, Takahata, Miyasaki

Hier, nous sommes allés avec Charlotte nous promener du côté de l'abbaye de Fontevraud (dans le 49), pour aller visiter l'exposition "Mondes et Merveilles du dessin animé: Grimault, Takahata, Miyasaki". Nous connaissions déjà l'abbaye, que nous visitons à peu près à chaque fois que nous accueillons des amis, venus de Paris ou d'ailleurs pour visiter la Touraine. C'est un monument d'autant plus incontournable de la région Anjou-Touraine qu'il est le lieu d'une programmation culturelle très ambitieuse pour une institution située à l'écart des grands centres urbains, à la limite entre deux départements et deux régions.

L'exposition "Grimault, Takahata, Miyazaki" est ambitieuse, donc. J'ai malheureusement eu l'impression que Fontevraud n'avait pas eu les moyens de son ambition, surtout du côté de la scénographie, qui est un peu chaotique, où deux films sont projetés, avec leurs bandes-son respectives, à deux mètres de distance, ce qui rend difficile la concentration dans une pièce où tout est juxtaposé dans une scénographie "moderne" visiblement peu maitrisée. Le fait de tout rassembler dans une seule pièce, le grand dortoir, participe à l'impression de confusion générale.

Il est vrai que ce dernier sujet est vaste, dans la mesure où une immense partie de la production des dessins animés est consacrée à l'adaptation de vieux contes ou à la création de nouvelles légendes. Et puis, on ne peut pas tout dire en une seule exposition, celle-ci était suffisamment surchargée. Beaucoup reste à faire dans le domaine de l'histoire de l'animation: il faut remercier l'abbaye de Fontevraud pour avoir accueilli une exposition qui en dévoile un petit mais essentiel fragment.

lundi 19 mai 2008

Méliès le magicien

On ira voir avec grand profit l'exposition Méliès qui a pris place à la cinémathèque de Paris depuis le 16 avril. Je n'ai pas vu l'exposition qui avait eu lieu il y a quelques années à l'espace EDF-Electra, mais celle-ci est très bien. Elle met notamment en valeur un aspect relativement méconnu de l'oeuvre d'un des premiers cinéastes à avoir travaillé la fiction: ses rapports avec le monde de la magie. Méliès est d'abord un magicien, qui veut se situer dans la lignée de Robert Houdin, le plus célèbre des prestidigitateurs français du XIXe siècle, et dont il rachète le théâtre pour y faire ses spectacles et ses projections. Plus que l'idée de faire de la fiction là où la plupart des films de son époque exploraient la veine documentaire, l'idée principale de Méliès semble ainsi avoir été de créer un art de l'illusion, de la magie au sens spectaculaire du terme.

On ira voir avec grand profit l'exposition Méliès qui a pris place à la cinémathèque de Paris depuis le 16 avril. Je n'ai pas vu l'exposition qui avait eu lieu il y a quelques années à l'espace EDF-Electra, mais celle-ci est très bien. Elle met notamment en valeur un aspect relativement méconnu de l'oeuvre d'un des premiers cinéastes à avoir travaillé la fiction: ses rapports avec le monde de la magie. Méliès est d'abord un magicien, qui veut se situer dans la lignée de Robert Houdin, le plus célèbre des prestidigitateurs français du XIXe siècle, et dont il rachète le théâtre pour y faire ses spectacles et ses projections. Plus que l'idée de faire de la fiction là où la plupart des films de son époque exploraient la veine documentaire, l'idée principale de Méliès semble ainsi avoir été de créer un art de l'illusion, de la magie au sens spectaculaire du terme.

Personne n'a d'excuse pour rater cette exposition: l'entrée est gratuite le dimanche matin. Période pendant laquelle la cinémathèque, visiblement, est en plus peu fréquentée: raison de plus d'y aller. Un seul défaut: l'exposition est beaucoup trop courte. Trois salles, cela fait peu. Mais c'est beau, et c'est l'occasion de voir des dessins, des maquettes et quelques films de l'inventeur des effets spéciaux au cinéma, du premier à avoir raconté des merveilles par le biais de l'invention des frères Lumière.

Dans la même veine, je tiens à signaler que, en juin et en juillet, la cinémathèque organise un cycle sur "Les héritiers de Méliès", avec projection des Aventures du baron de Münchhausen de Terry Gilliam, Le Baron de Crac de Karel Zeman (à voir absolument! le mercredi 28 mai), L'histoire sans fin, La cité des enfants perdus, le Batman de Tim Burton, etc. Petit souci: tous les films de ce cycle sont projetés en semaine à 12h30... merci pour les grands enfants qui travaillent. On pourra toujours se consoler avec le site internet de la cinémathèque, qui propose un commentaire interactif d'un dessin de Méliès, et quelques autres animations.

lundi 28 janvier 2008

Peur(s) du Noir

On dirait que le long métrage d'animation se permet des libertés du point de vue graphique depuis quelque temps. Je pense à Persépolis (2007) bien sûr, mais aussi à Renaissance (2006), que je n'ai pas vu, mais qui d'un point de vue purement graphique avait l'air assez ambitieux (le scénario semble en revanche plus conventionnel).

On dirait que le long métrage d'animation se permet des libertés du point de vue graphique depuis quelque temps. Je pense à Persépolis (2007) bien sûr, mais aussi à Renaissance (2006), que je n'ai pas vu, mais qui d'un point de vue purement graphique avait l'air assez ambitieux (le scénario semble en revanche plus conventionnel).Surtout, le retour au noir et blanc me paraît être le symptôme d'une volonté d'expérimentation graphique, et de donner une aura de "sérieux" au medium utilisé. La maison d'édition L'Association s'est bâtie durant les années 1990 une réputation de "bande dessinée d'auteur" en revenant au noir et blanc : le noir et blanc est en France, au moins depuis Futuropolis, synonyme d'exigence graphique, voire d'élitisme puisqu'il permet à la bande dessinée dite "indépendante" de trouver ses marques par rapport au reste de la production en couleur.

Assisterait-on à un phénomène similaire ces temps derniers avec le film d'animation? Si ce genre de films permet de véhiculer l'idée que les fims d'animation ne sont pas intrinsèquement destinés aux enfants, de la même manière que L'Association a considérablement redoré le blason de la BD adulte au cours des années 1990, je suis pour.

Assisterait-on à un phénomène similaire ces temps derniers avec le film d'animation? Si ce genre de films permet de véhiculer l'idée que les fims d'animation ne sont pas intrinsèquement destinés aux enfants, de la même manière que L'Association a considérablement redoré le blason de la BD adulte au cours des années 1990, je suis pour.

dimanche 8 juillet 2007

Persepolis

Gilles a déjà très bien parlé de la dernière sortie du film de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud. Je voudrais juste ajouter combien je trouve que ce film est intelligent (de même que la bande dessinée dont il est issu), dans sa critique des moeurs et de la politique iranienne.

Et combien également ce film est beau visuellement, avec des graphismes citant les mécanismes du théâtre baroque (pour les nuages ou la mer représentés schématiquement en doubles plans mobiles), le cubisme (Guernica de Picasso dans la scène où le corps de Marjane se transforme durant son adolescence à Vienne), le théâtre d'ombres, dans les scènes d'émeute et de guerre, de marionnettes quand la narratrice nous raconte l'histoire politique de son pays.

Une trouvaille particulièrement réussie est le mélange de noir et blanc et de couleur: les scènes contemporaines, où Marjane repense à son histoire à l'aéroport d'Orly, sont en couleur, alors que les scènes passées sont toutes en noir et blanc. Ceci permet notamment de différencier le temps présent, vivace, du temps du souvenir, puisque le film se présente véritablement comme une réminiscence du passé - enfantin, qui plus est: Marjane "entre dans l'âge adulte", dans son indépendance, quand elle quitte définitivement l'Iran.

Le début du film, qui est quasiment (dans mon souvenir en tout cas) sans voix off, sans texte, a véritablement une fonction d'introduction au récit autobiographique: la convention littéraire de l'autobiographie est respectée, qui consiste à d'abord présenter le moment présent avant de commencer à raconter l'histoire de sa vie: de prendre le temps de nouer un pacte de sincérité avec le lecteur. On retrouve ici également la convention littéraire du conte, qui est très souvent précédé d'une sorte de méta-histoire (un "récit-cadre") visant à introduire l'histoire: "l'histoire de l'histoire" en quelque sorte, comme par exemple celle de Schéhérazade dans les Mille-et-une-nuits. Cette introduction est d'autant plus pertinente que l'autobiographie comme le conte sont des genres littéraires intimement liés à la mémoire, au souvenir, qui supposent une phase de réminiscence de l'histoire passée.

Cette convention littéraire est mise en oeuvre de manière graphique, par le passage de la couleur au noir et blanc. Par ailleurs, l'usage du noir et blanc "aplatit" la représentation, la rendant plus neutre plastiquement (ce qui est le moyen de souligner la neutralité idéologique du compte-rendu historique et autobiographique); et il rend possible l'utilisation de forts contrastes renforçant l'effet dramatique de l'histoire, à des moments choisis. Marjane Satrapi ne se contente par ailleurs pas du noir et du blanc: elle adopte toutes les nuances du gris, ce qui montre sa volonté de ne pas donner une image trop manichéenne, ni de l'Iran, ni de son histoire personnelle.

jeudi 17 mai 2007

Blood Tea and Red String

Je conseille vivement le visionnage d'un long-métrage d'animation que j'ai vu récemment, et qui est un chef-d'oeuvre du cinéma indépendant. La réalisatrice a semble-t-il mis près de treize années à le produire. Il est réalisé intégralement en stop-motion, c'est-à-dire avec des petites marionnettes photographiées image par image.

Je conseille vivement le visionnage d'un long-métrage d'animation que j'ai vu récemment, et qui est un chef-d'oeuvre du cinéma indépendant. La réalisatrice a semble-t-il mis près de treize années à le produire. Il est réalisé intégralement en stop-motion, c'est-à-dire avec des petites marionnettes photographiées image par image.Il doit être assez difficile à trouver (personnellement je l'ai vu sur grand écran au cours d'un festival), mais on peut commander le dvd sur le site de la réalisatrice, qui par ailleurs réalise des poupées, écrit et illustre des livres, etc. :

http://christianecegavske.com/menu.html

Le sujet et les images sont assez macabres (la réalisatrice le décrit comme un "conte de fées pour adultes"), et l'ensemble est très poétique, et véritablement merveilleux. L'histoire est très simple, et pourrait s'apparenter, sinon à celle d'un conte, du moins à celle d'une légende ou d'une épopée, avec pour motif narratif principal la quête d'une entité féminine perdue.

Le sujet et les images sont assez macabres (la réalisatrice le décrit comme un "conte de fées pour adultes"), et l'ensemble est très poétique, et véritablement merveilleux. L'histoire est très simple, et pourrait s'apparenter, sinon à celle d'un conte, du moins à celle d'une légende ou d'une épopée, avec pour motif narratif principal la quête d'une entité féminine perdue.L'imagerie est très "burtonienne", mais je la trouve moins grandiloquente, et, si c'est possible, plus bizarre, plus étrange que celle du réalisateur de Nightmare before Christmas. En tout cas j'ai trouvé le fim très beau, et je le conseille vivement, ne serait-ce que pour découvrir une oeuvre incontestablement très originale.